Félix-Henri Giacomotti

Quingey,1828 - Besançon, 1909

Félix-Henri Giacomotti est le fils de Brice Giacomotti et de Jeanne Louise Bonvalot. D'origine italienne, Félix-Henri Giacomotti est naturalisé français en 1849 et est élève de l’école de dessin de Besançon. En 1854 il obtient le prix de Rome en peinture d'histoire pour Abraham lavant les pieds aux anges , et part à Rome pour la villa Médicis. À son retour, il expose au Salon de 1859 à 1909. Il obtient de nombreuses commandes, dont un plafond pour le musée du Luxembourg, La Gloire de Rubens, aujourd'hui à l'hôtel de ville de Bourges.

Il est nommé directeur de l’école municipale des beaux-arts et conservateur du musée de Besançon jusqu'à sa mort.

Félix-Henri Giacomotti pratique la peinture d'histoire et la peinture religieuse. Il peint aussi des portraits et des nus féminins influencés par William Bouguereau et Alexandre Cabanel.

Il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 15 août 1867.

, et part à Rome pour la villa Médicis. À son retour, il expose au Salon de 1859 à 1909. Il obtient de nombreuses commandes, dont un plafond pour le musée du Luxembourg, La Gloire de Rubens, aujourd'hui à l'hôtel de ville de Bourges.

Il est nommé directeur de l’école municipale des beaux-arts et conservateur du musée de Besançon jusqu'à sa mort.

Félix-Henri Giacomotti pratique la peinture d'histoire et la peinture religieuse. Il peint aussi des portraits et des nus féminins influencés par William Bouguereau et Alexandre Cabanel.

Il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur le 15 août 1867.

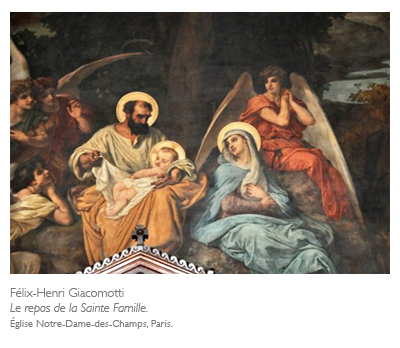

Giacomotti est l'auteur du Repos de la Sainte Famille du transept Nord de l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris. On peut y voir Saint Joseph langer l'enfant Jésus.

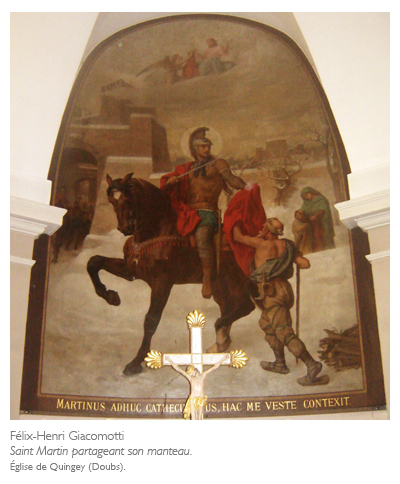

Les tableaux de l’église Saint Martin de Quingey

du transept Nord de l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris. On peut y voir Saint Joseph langer l'enfant Jésus.

Les tableaux de l’église Saint Martin de Quingey peints par Giacomotti ont été inaugurés le huit mai 1892 par Monsieur Rigny, chanoine et curé de Saint-Pierre de Besançon.

Une exposition monographique s'est tenue à Étampes en 2005.

peints par Giacomotti ont été inaugurés le huit mai 1892 par Monsieur Rigny, chanoine et curé de Saint-Pierre de Besançon.

Une exposition monographique s'est tenue à Étampes en 2005.

In : Wikipedia, Félix-Henri_Giacomotti

GIACOMOTTI, sa vie, ses œuvres

Alexandre Estignard, éd. Delagrange, Besançon, 1911.

CHAPITRE Ier

Ses premiers essais. — Élève de Baille, de Lancrenon, de Picot. — Giacomotti et Tony Faivre. — À l'École des beaux— arts. — À la villa Médicis. — Ses études à Rome, à Florence, à Venise, etc. — Ses impressions. — Le Martyre de saint Hippolyte. — Polémique ardente. — Retour à Paris.

Français de cœur et de naissance, Giacomotti appartenait à une famille d'origine italienne. Son père habitait le Piémont, dans les environs de Turin, et ne trouvant pas facilement à s'enrichir, était venu en France, et avait fini par s'installer à Quingey, dans la pittoresque et séduisante vallée de la Loue. Très honnête homme, il s'était bien vite fait estimer et ne comptait autour de lui que des amis. Comme il n'avait connu dans son pays et ses pérégrinations nombreuses que les espoirs déçus et les rudes labeurs, il se trouvait relativement heureux, vivant facilement de son travail et entouré de sa famille.

La vocation de son fils se manifesta dès ses premières années. Tout jeune, il entretint des rêves de peinture, et tout jeune, il eut le bonheur de donner essor à ses aspirations. À côté de la maison paternelle habitait un dessinateur, nommé Picard, qui occupait ses loisirs à copier à la plume des paysages ; un jour il reproduisait la grille élégante d'un jardin, lorsque Giacomotti s'approcha, et jeta un coup d'oeil discret sur l'œuvre commencée. « Ce dessin, écrivait Giacomotti, dans ses dernières années, fut pour moi une révélation ; rien ne pouvait me sembler plus beau, et de là à essayer, il n'y avait qu'un pas ; je n'étais pas trop maladroit. À cinq ans, j'écrivais et taillais ma plume d'oie, en attendant les plumes d'acier. Combien j'en ai usé en voulant dessiner aussi bien que Picard ! »

Et Giacomotti ajoutait : « En 1838, vint à Quingey un joueur de violon, marchand d'allumettes, vêtu d'un costume de la République, vert-pomme, coiffé d'un chapeau tricorne qui recouvrait perruque et queue ; le muscadin hurlait à tue-tête une chanson dont le refrain était : Bisontins, séchez vos larmes, il n'est plus le grand serpent, chanson que, en ce temps, chacun a connue ou devait connaître. » Giacomotti saisissait sa plume et croquait avec enthousiasme le tout, chanteur, costume et violon. Il n'était plus jaloux de Picard. Picard écrivait mieux que lui, puisqu'il était devenu sergent, et même sergent-major. Mais lui, il dessinait des personnages ; ses dessins s'étaient, à la vérité, perdus dans le grenier, où il se cachait pour mieux travailler à son aise ; ne peignait-il pas, quelques jours plus tard, une enseigne de teinturerie où il était écrit : « Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée », et sur laquelle se détachait un soulier vert à côté d'une botte du plus beau noir ?

Heureusement, un habitant de Quingey, M. Charles Nicolas, s'intéresse à lui, et le fait entrer chez M. Girod, imprimeur lithographe à Besançon. Ce métier d'apprenti lui sera utile et lui permettra de lithographier lui même ses tableaux. M. Girod était propriétaire d'un journal mensuel, le Sylphe, qui donnait à divers dessinateurs de la ville une page à illustrer. Giacomotti connut dans ces bureaux un Bisontin qui n'était pas encore prêtre, qui devint plus tard capucin et qui le conduisit chez Édouard Baille, son oncle. Ce peintre, artiste de talent, devina immédiatement ses aptitudes. Il lui improvisa un tableau, une figure, qu'il lui demanda de copier. La copie étonna le maître qui le prit en affection. Il fut convenu que, dans ses loisirs, il viendrait travailler dans son atelier, et que le soir, il suivrait les cours de l'école municipale, dans laquelle il devait, à la fin de sa vie, enseigner lui-même le dessin.

Il y avait alors à la tête de cette école un homme qui ne manquait pas de mérite et qui avait été l'élève préféré, l'un des meilleurs disciples de Girodet. Nommé directeur conservateur du musée de Besançon en 1834, puis directeur de l'école de dessin en 1840, Lancrenon donnait de sages et utiles conseils aux jeunes gens qui lui étaient confiés ; il était membre de l'Institut et il avait eu son moment de haute notoriété. Le Fleuve Scamandre, exposé en 1824, avait provoque entre classiques et romantiques des batailles acharnées. Proclamé par les uns une merveille, il avait exaspéré les partisans de la couleur, de la peinture vraie, aux tons vigoureux et chauds, les admirateurs de Rembrandt, de Rubens, de Delacroix, de Deveria, de Paul Huet ; il se distinguait comme Girodet par la pureté de la ligne, la correction du dessin, s'inspirait de l'antique, peignait des figures mythologiques, propres et coquettes, des Ariane, des Vénus, des Hercule et des fleuves ; il avait vieilli, triste et découragé, et avait fini par se retirer en Franche-Comté, où il avait eu pour élèves Machard et, pendant quelques mois, Theobald Chartran.

Baille et Lancrenon appréciaient tous deux le talent de Giacomotti, comprenaient la portée de son avenir et lui portaient un véritable intérêt. Lorsque, à vingt-deux ans, il envoya de Paris à Besançon un de ses premiers tableaux de concours : Périclès au lit de mort du dernier de ses fils, Lancrenon lui dit : « Ne vendez jamais cette toile, qui a une haute valeur et qui sera curieuse et intéressante pour vos biographes, réservez-nous-la pour le musée de votre pays. »

Baille était pour lui aussi bienveillant que Lancrenon ; il voulut profiter de sa présence dans son atelier pour reproduire ses traits sur la toile. Il a fait de lui non pas une étude, mais un portrait fini, achevé, et qui est un de ses meilleurs tableaux. Giacomotti n'a que dix-sept ans, une figure régulière, gracieuse, une aimable physionomie. Le maître lui resta toujours dévoué, se réjouissant de ses succès. Le tableau est aujourd'hui au musée de Besançon.

Laborieux, actif, passionné pour la peinture, Giacomotti ne suivait pas seulement les leçons de ses maîtres, il étudiait les tableaux du musée : il en copiait plusieurs ; une de ses premières reproductions fut le tableau de Gresly, Jeune fille au panier de cerises ; mais il n'acceptait qu'à regret la vie calme de province et rêvait d'autres destinées, de plus vastes horizons ; son maître Edouard Baille lui offrit de le conduire à Paris. La proposition fut accueillie avec empressement et reconnaissance. Edouard Baille le présenta à M. Picot, dans l'atelier duquel il avait lui-même travaillé.

Picot, qui avait son atelier rue de la Rochefoucauld, à quelques pas d'Horace Vernet et de l'hôtel de Mlle Mars, dans ce quartier que l'on appelait alors la Nouvelle Athènes, n'avait jamais conquis une très grande notoriété ; il avait eu cependant pour élèves Benauville, Pils, Cabanel, Lenepveu, E. Lévy, de Neuville, etc. Obligeant et bon pour tous ceux à qui il reconnaissait des aptitudes, il était estimé et aimé. Giacomotti n'en parlait qu'avec respect et, dans sa correspondance, le nommait « le meilleur des maîtres » ; il avait produit des œuvres nombreuses et qui prouvaient une étude approfondie du dessin ; il avait peint de grands tableaux historiques : Lycurgue présentant aux Lacédémoniens l'héritier du tróne. Il était devenu, sous la monarchie de Juillet, le peintre officiel. Il avait représenté la France défendant la Charte, et une autre vaste composition : La Monarchie de Juillet protégeant l'ordre et la liberté.

Il s'était fait une réputation par de nombreuses peintures allégoriques ou mythologiques : L'Amour et Psyché, Oreste après ses fureurs s'endormant dans les bras d'Electre, Céphale et Procris, La Vérité protégeant la France contre l'hypocrisie, Le fanatisme et la discorde, la Monarchie protégeant l'ordre et la liberté, Cybèle protégeant contre le Vésuve Herculanum et Pompéi ; il était difficile qu'avec un tel maître, Giacomotti ne fût pas enclin à peindre des tableaux allégoriques, des personnages de la mythologie, des Nymphes, des Satyres, des Vénus et des Amours.

La vie de Paris était coûteuse pour un peintre arrivant sans ressources, sans relations, qui ne pouvait compter que sur son talent et son pinceau, qui ne recevait de sa famille aucun subside, mais à Besançon vivait, en 1846, un tout jeune homme, doué, au point de vue artistique, de très brillantes et solides qualités, et en même temps d'un caractère attachant, d'une amabilité native et d'un vrai dévouement pour ses amis. Tony Faivre et Giacomotti étaient faits pour se comprendre et s'entraider. Des relations s'étaient établies entre eux dès leurs jeunes années.

Lorsqu'en 1847, Giacomotti quittait la province pour l'École des beaux-arts et l'atelier de Picot, ils étaient deux amis.

Quelques mois plus tard, Tony Faivre venait, sur les conseils de son compatriote, prendre place dans ce même atelier, et leur amitié devait se cimenter mieux encore.

L'enseignement du maître étant sans doute excellent, mais peu lucratif, Giacomotti se souvint d'avoir travaillé chez l'imprimeur Girod, et imagina en 1848, après les journées de Juin, de faire une collection des portraits lithographiques de nos députés. L'idée était heureuse et fut acceptée avec empressement par Tony Faivre ; il fut convenu qu'il seconderait son ami, mais qu'il s'occuperait surtout de trouver des souscriptions, pour lesquelles le rendaient apte son affabilité et ses manières d'homme du monde. Il était d'ailleurs recommandé aux représentants du peuple par un de leurs collègues, M. Auguste Demesmay, qui était des plus obligeants, qui habitait à Paris la même maison que Tony Faivre, et s'empressait de le présenter à l'éditeur chargé de l'entreprise.

Mais ce travail ne suffisait pas à leur activité, et garnissait peu leur porte-monnaie ; ils découvrirent un Américain qui expédiait dans son pays ou ailleurs, en dehors de la France, des peintures décoratives, panneaux et dessus de portes, représentant des sujets variés, la chasse, la pêche, le sommeil, le réveil, le soir, le matin, le travail, le repos ; Giacomotti peignait avec facilité, mais Tony Faivre avait peut-être plus d'imagination et composait plus rapidement un tableau. Moins académique, il avait plus de charme et de grâce ; ils s'aidaient mutuellement.

Le plus souvent, leurs œuvres étaient peu payées, mais, comme le disait Giacomotti, « c'était vite brossé ». Parfois, ils peignaient ensemble de grandes toiles, des décors pour un manège, un char arrivant sur le spectateur, conduit par un Néron quelconque, avec ses quatre chevaux, et aussi des éventails à mettre dans une corbeille de mariage, etc. Les compositions étaient souvent inspirées des tableaux de Boucher ou d'autres peintres de la même époque, mais Tony Faivre était toujours original de pensée et de rendu, et Giacomotti n'imitait aucun maître. Parfois ils sont victimes de filous. C'est ainsi qu'un prétendu prince russe, après leur avoir fait de nombreuses commandes, fut assez habile pour emprunter à Giacomotti deux jolies têtes d'études qu'il voulait montrer « à la princesse sa femme », et qu'il oublia de lui rapporter.

Les travaux lithographiques auxquels il ne consacre que ses soirées, ses peintures fantaisistes ne l'empêchent pas de mettre son talent au service d'artistes plus ou moins connus, mais fort occupés ; il vient en aide à M. Muller, pour son tableau, le Serment de Napoléon à la Constitution ; il termine avec lui le Panorama des Champs-Élysées, la Bataille des Pyramides ; ce n'est pas de l'art, écrit-il à un ami, mais il faut vivre. Toute cette collaboration n'a pour but que d'augmenter son bien-être ; il a recours à la peinture religieuse ; il peint Saint Martin à la porte d'Amiens, le Baptême de Clovis pour une église de Laon, une Assomption qui est au Deschaux.

Ce travail, qui, pour certaines organisations, serait une fatigue, ne lui fait pas négliger l'enseignement de l'État. Son ambition est d'arriver à l'École des beaux-arts, de s'y distinguer et d'aller en Italie étudier les classiques de la grande époque italienne. Dans ses concours à l'École des beaux-arts, il expose successivement : Zénobie retirée de l'Araxe ; en 1851, Périclès au lit de mort du dernier de ses fils ; en 1852, Jésus ressuscitant la fille de Zaïre ; en 1853, Les vendeurs chassés du Temple ; en 1854, Abraham recevant les anges qui lui annoncent la naissance d'Isaac, et il obtient successivement toutes les récompenses, médailles et prix de peinture ; en 1851, le second grand prix, et en 1854, le premier grand prix.

Il était reçu le premier en loge, après trois essais, sur trois grands prix.

Le tableau d'Abraham et les anges, que l'on pourrait désigner sous ce titre clair et précis : Abraham lavant les pieds de l'ange, vous séduit et comme couleur, et comme composition. Les personnages du premier plan, l'ensemble, les détails sont des mieux réussis. L'ange qui vient d'arriver, et à qui l'on s'empresse d'offrir sur une table rustique, recouverte d'une toile blanche, des fruits et des rafraîchissements, est gracieusement assis, la main gauche appuyée sur un banc de bois, le bras droit à demi étendu, comme pour donner à son récit une netteté, une clarté plus grande, et repose sa jambe droite dans un grand vase rempli d'eau ; à côté de lui, un vieillard de haute taille, à la barbe blanche, à demi agenouillé, écoute avec une vive attention et contemple avec respect la figure vraiment angélique de l'envoyé de Dieu. La robe blanche de l'ange, le ton vigoureux et coloré des chairs, font le plus heureux contraste avec le long manteau gris-cendré d'Abraham. Les deux personnages sont en pleine lumière, d'une teinte ensoleillée, et se détachent merveilleusement sur les trois figures du second plan ; deux sont debout, une troisième assise de l'autre côté de la table, et prennent intérêt au récit du voyageur. On voit que le tableau a été conçu sans effort ; rien de prétentieux, de recherché : tout y est naturel et simple.

On comprend la décision du jury. L'œuvre était digne du prix de Rome1

En 1854, les concours avaient désigné comme grands prix : en peinture, Giacomotti, Maillot et Emile Lévy ; paysagiste, Armand Bernard ; architectes, Bonnet et Vaudremer ; graveur, Soumy ; sculpteur, Carpeaux, musicien, Barthe.

Giacomotti, Vaudremer, Bernard, Barthe et Bonnet décidèrent de faire ensemble le voyage de Rome. Le rendez-vous était à Marseille, d'où l'on devait partir en diligence pour Nice et Gênes et s'arrêter partout où il y avait à voir de belles choses. On devine ce que devait être ce voyage d'hommes ardents, passionnés pour leur art, avides de faire provision de documents, à travers l'Italie, déroulant à leurs yeux ses trésors et sa lumière limpide.

Gênes, l'une des villes maritimes les plus belles de l'Italie, est en même temps, avec l'aspect sombre des montagnes qui l'avoisinent, avec ses palais somptueux, remarquables par leurs grandes et belles proportions et leur solidité, l'une des villes les plus curieuses. Le marbre et la peinture y sont tellement prodigués que l'on ne peut que s'étonner de tant de richesse. Nos voyageurs ne dissimulaient point leur admiration.

L'heure du départ arrivant, on résolut de gagner Florence à petites journées, avec un voiturin. À Florence, nouvel enthousiasme pour les trésors accumulés dans cette ville, en présence des antiques chefs-d'œuvre de la Grèce et de Rome, échappés aux ravages des siècles et à la ruine de empires, en présence des magnifiques compositions des plus grands maîtres ; à chaque pas, des noms célèbres : Raphaël, Michel-Ange, Titien, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, le Corrège, le Guide, Velasquez, Jules Romain, Canova, sans compter les richesses contenues aux palais Pitti, Strozzi, au palais du Podestat.

On prenait soin de varier ses distractions, de se reposer de la contemplation des tableaux et des statues, par des promenades à travers la campagne, dans des villes intéressantes au point de vue de l'art. On visitait Pise et Sienne. L'itinéraire était fait avec intelligence. De Florence, on devait gagner Rome, mais en s'arrêtant à Pérouse, pour apprécier le maître de Raphaël, le Perugin ; à Assise, cité monastique, toute remplie de saint François, pour regarder les meilleures fresques du Giotto, représentant la glorification du saint et ses principales vertus, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance.

À Rome, les anciens élèves de la villa Médicis étaient venus à la rencontre des arrivants, et ils les reçurent avec un cordial empressement.

M. Schnetz était alors directeur de l'Académie de France et leur fit le meilleur accueil. Élève de David, de Gros et de Regnault, peintre d'histoire et de genre, membre de l'Institut depuis de longues années, il avait eu pour prédécesseurs des hommes d'une notoriété, d'une célébrité incontestée ; l'École était placée en 1834 sous l'autorité d'Horace Vernet, puis sous le pontificat de M. Ingres ; plus tard, elle avait été confiée à MM. Hébert, Guillaume, et toujours à des hommes d'un talent éprouvé.

On a beaucoup discuté sur l'École de Rome et son utilité a été depuis longtemps contestée. On a prétendu qu'elle étouffait l'inspiration et éteignait l'originalité, qu'avec son enseignement uniforme, le même pour tous, elle avait pour résultat de créer des peintres habiles, mais que n'animait pas le feu sacré. On a soutenu que des artistes de génie s'étaient formés sous des maîtres obscurs, et avaient été abandonnés à eux-mêmes, et que cet enseignement de l'Etat, avec les mêmes modèles, les mêmes maîtres et la même route pendant plusieurs années, devait disparaître.

Mais est-ce bien l'enseignement officiel qui existe à la villa Médicis ? Sans doute, Louis xiv a voulu placer sous la surveillance de l'État l'École créée sous son règne, sur les conseils de Colbert ; mais aujourd'hui, l'École de Rome n'impose plus l'unité de doctrine, elle laisse à chacun sa liber le droit de rechercher la couleur, le coloris, plutôt que la rectitude du dessin, la pureté de la ligne la perfection du modelé. Les pensionnaires trouvent dans le directeur un guide éclairé, habile et dévoué, bien plutôt qu'un maître voulant imposer ses principes. Jamais Horace Vernet, Hébert et Schnetz n'ont songé à soumettre les élèves à leur doctrine. M. Guillaume lui-même n'a pas eu cette pensée et M. Ingres est le seul que l'on pourrait soupçonner, en raison de sa volonté passionnée, d'avoir essayé de régner et de gouverner, de catéchiser, de propager sa foi, de former des adeptes fervents.

Pour nous, l'art n'est pas seulement en Italie, mais il rayonne surtout dans ce magnifique pays et c'est là que l'on respire véritablement le grand air de la peinture. Lebrun harcela Louis le Grand jusqu'à ce que l'Académie de France fût créée et en vigueur dans la ville éternelle. Lebrun estimait que pour s'instruire dans les beaux-arts, il fallait se rendre où sont les ouvrages des Michel-Ange, des Raphaël, des Léonard et des grands sculpteurs anciens. Sans doute, quelques Français peuvent ne pas admettre que, pour devenir bons peintres ou bons architectes, il est nécessaire de passer les monts. Mais les Romains se rendaient autrefois à Athènes. Pourquoi nos Athéniens ne se rendraient-ils pas à Rome ?

L'art sérieux vient encore de l'École de Rome ; c'est elle qui produit la peinture historique, les grandes compositions destinées aux monuments publics, qui guide et inspire les artistes, qui nous vaut notre supériorité, qui maintient le style. En dehors des groupes de pensionnaires que l'Académie nous envoie chaque année, il ne se fait guère en France que de la peinture de genre, ou de la peinture anecdotique, ou du paysage. L'École de Rome conserve les saines traditions. Comment admettre qu'en étudiant les œuvres de génie, en les analysant, en scrutant les procédés des maîtres les plus célèbres, la richesse, la variété de leur coloris, en conservant toute liberté, on arrive à perdre ses qualités natives ?

Aujourd'hui les attaques contre l'Académie de France à Rome sont moins vives. Ce qui contribue à les atténuer, c'est que la république américaine veut avoir aussi son Académie, son École à Rome et songe à imiter la vieille France, comme au temps de la toute-puissance royale, sous le despotisme de Louis xiv.

Il est d'ailleurs un argument d'une assez haute importance. C'est que tous les grands sculpteurs qui ont honoré notre patrie : Coustou, Bouchardon, Pajou, Pigalle, Houdon, Clodion, Falguière, Chapu, David, Pradier, Rude, furent des grands prix de Rome, et qu'il en fut de même des peintres.

Dès son arrivée, Giacomotti goûte de l'Italie, non cette poésie qui, chez un Poussin ou un Claude Lorrain, arrive jusqu'au lyrisme, mais cette poésie familière qui naît d'un ciel pur, de tous les souvenirs qu'éveille la ville éternelle et de la contemplation de ce que l'antiquité a produit de plus splendide et de plus merveilleux. L'Italie est avec la Grèce la terre sacrée de l'art, et Giacomotti était de force à comprendre et à aimer le sol natal du beau. Il a déjà essayé son pinceau, et a pris cette force, cette correction du dessin, cette justesse qui caractérisent le goût. Les monuments les plus magnifiques, les ouvrages rassemblés, accumulés dans cette ancienne capitale du monde, toucheront cette âme profondément sensible, il sera heureux d'étudier les règles de son art à l'école des grands maîtres.

Il rencontre d'ailleurs, à la villa Médicis, d'excellentes relations, toute une légion d'hommes ardents, qui travaillent avec l'exubérance, l'enthousiasme de la jeunesse, et vivent entre eux cordialement unis.

Un jour, il s'agissait d'utiliser leurs loisirs. Deux d'entre eux ont l'heureuse pensée de reproduire sur la toile les traits de leurs camarades.

Théodore Maillot entre sans frapper dans l'atelier du paysagiste Félix Bernard, puis chez M. Vaudremer. Tous deux lui doivent leur portrait.

Le lendemain, Giacomotti oblige Maillot à abandonner ses toiles encore fraîches et à poser devant lui. La séance est courte, mais Giacomotti terminera son œuvre le lendemain.

À la même époque, sans nuire à ses propres travaux, il fixe les traits de Carpeaux et d'Émile Lévy. Les camarades l'en félicitent ; il répond aux éloges qu'on lui adresse par les portraits de l'architecte Paul-Emile Bonnet et de M. Doublemard.

Sa tâche remplie, il essaie son pinceau devant un miroir et laisse de lui-même un vivant profil. Il se disposait à peindre la figure d'Élie Delaunay, l'un des artistes les plus autorisés et les plus respectés de l'École, lorsque Delaunay, « qui avait remplacé Cabanel dans le poste de chef d'atelier fut enlevé à l'affection de ses nombreux amis 2»

Les années passées à Rome furent tout entières consacrées au travail. Quand il ne fait pas de peinture, Giacomotti visite les musées, les collections précieuses, il apprend, dans cette atmosphère supérieure, à regarder et à dessiner les maîtres, à pénétrer les merveilles des demi-dieux de l'art ; il suit les cours d'anatomie et de perspective, il est à la recherche des documents qui pourront lui fournir des sujets pour ses tableaux, des physionomies qu'il pourra reproduire et qui seront d'autant plus vraies qu'elles seront saisies sur nature.

Son éducation au début de sa vie n'avait guère préoccupé sa famille, il avait lui-même négligé dans ses premières années toute occupation intellectuelle ; mais avec sa volonté bien arrêtée d'arriver à l'École des beaux-arts et à la villa Médicis, comment n'aurait-il pas compris l'obligation d'étendre, d'agrandir son horizon, de cultiver son intelligence ?

Dès que l'artiste s'attaque au passé, c'est-à-dire à l'histoire, à l'anecdote, il lui est impossible de tout tirer de son propre fonds. Comme à tous les artistes qui veulent composer des œuvres durables, la nécessité des recherches lui apparaît nécessaire, inexorable. Pour remonter dans la nuit mystérieuse du passé, il lui faut le livre, l'étude des monuments et des costumes. David et ses élèves lisaient Homère et Plutarque. Prud'hon s'inspirait des poètes grecs. Delacroix et beaucoup d'autres artistes étaient des lettrés et des érudits. Giacomotti n'avait pas d'aussi hautes aspirations, mais ses loisirs, il les consacrait à des lectures sur l'art, sur les peintres fameux, sur les événements importants de notre histoire.

Ces lectures et ces recherches, il les avait commencées à la bibliothèque de l'École des beaux-arts, l'une des plus curieuses et des plus riches, non seulement en livres, mais en gravures reproduisant les chefs-d'œuvre de tous les pays, de toutes les époques, en peinture, en sculpture et dans l'art architectural. Il y avait puisé, grâce à de nombreuses lectures, à la rectitude de son jugement, à une heureuse mémoire, tous éléments utiles ; il retrouve à Rome les mêmes ressources et il en profite avec empressement.

Les règlements de l'École, dont se plaignaient beaucoup de pensionnaires, ne lui paraissent pas entraver sa liberté.

L'internat ne lui semble ni dur ni gênant. Le pensionnaire, bien qu'interné, a le droit de lever à son heure, de vivre dans son atelier. L'internat a cet avantage de régulariser le travail, de moraliser la vie, de développer, dans les relations avec les professeurs et les élèves, l'intelligence et la pensée ; il n'avait d'ailleurs rien de claustral : pendant de longues années, le régime de l'Académie ne permettait pas les voyages lointains, pas même les absences prolongées, mais ce règlement trop sévère, capable d'atrophier le talent, le sens artistique, avait fini par tomber en désuétude. L'élève pouvait de temps à autre s'envoler plus ou moins mystérieusement à Paris.

L'obligation du célibat, la prohibition du mariage le préoccupait moins encore : il n'avait jamais échangé aucun anneau, n'avait fait aucune promesse, se trouvait heureux de conserver, en dehors des liens conjugaux, plus de liberté d'esprit, plus de facilité de travail.

La nécessité, pour le pensionnaire, d'envoyer chaque année, à l'exposition de mai, un ouvrage traité conformément aux conditions du règlement, est pour lui un stimulant, et il s'y soumet avec empressement.

Doué de l'activité que donnent la jeunesse et la santé, Giacomotti profite de sa liberté pour étudier la Rome antique et la Rome moderne. La basilique de Saint-Pierre ne lui cause pas l'impression qu'il attendait. Tout concourt, dans Saint-Pierre, à l'atténuation de son immensité. Tout heurte nos habitudes mélancoliques, nos points de vue de recueillement, de pénitence et d'expiation ; il a trop l'aspect intérieur des basiliques constantiniennes. Le Moïse de Saint-Pierre ne le séduit même pas, lui paraît ne pas avoir été sculpté sous l'inspiration biblique et ressembler autant à un fleuve qu'à un saint. Ce qui le frappe, c'est la marche triomphale du Pape dans son église ; il voit le Pontife descendant le palais du Vatican escorté des honneurs religieux et militaires, porté sur son estrade, entouré d'éventails immenses, enveloppé de son manteau, la tiare en tête, abaissant tous les fronts sur son passage. C'était saint Pierre, c'était l'Église ; une musique invisible secondait le balancement de cette marche superbe. « Les plus incrédules se troublent, disait Giacomotti ; j'ai toujours été un croyant, je le suis plus encore. »

Il ne se contente pas d'étudier Rome, il parcourt la campagne, les environs de la grande ville, il fait des excursions plus ou moins lointaines. Pendant sa première année de séjour à Rome, il explore sac au dos, avec son ami Vaudremer, Tivoli, Albano, Grotta Ferrata ; de chaque ville il rapporte de nombreuses études peintes, des croquis, des aquarelles, des tableaux, des dessins, parfois des toiles finies avec soin. L'année suivante, il visite la Toscane, veut voir Venise. Il étudie le Perugin, Paul Véronèse, le Titien. Véronèse lui paraît avec raison se préoccuper surtout de l'effet pittoresque.

À Venise, il copie le Miracle de saint Marc, il fréquente le monde des artistes, il se lie avec Fedi, l'auteur du Rapt, il copie l'Enlèvement de Polyphème, qui est à la Loge des Lanciers, chef-d'œuvre du Tintoret, et que l'on ne peut oublier.

Dans l'église Saint-Jean et Saint-Paul, la plus belle de Venise après Saint-Marc, il prend une copie du célèbre tableau du Titien : Le martyre de saint Pierre de Vérone, dominicain assailli et égorgé dans une forêt, tableau brûlé dans un incendie qui détruisit une chapelle de cette église en 1867.

À Sienne, l'Évanouissement de sainte Catherine excite son admiration et il s'empresse de reproduire cette curieuse toile avec son coloris, ainsi que diverses peintures de maîtres.

Florence est sa résidence de prédilection. C’est là qu'il peut admirer toute une collection de chefs-d'œuvre, des tableaux de tous les temps et de toutes les Écoles.

Dès sa jeunesse, il a admiré le Titien. Van Dyck, avec ses grandes dames, ses grands seigneurs magnifiquement vêtus, la séduit par ses effets grandioses. Rubens, Rembrandt, Velasquez, Véronèse, Léonard de Vinci, et surtout Raphaël, sont des génies que personne ne conteste.

Mais Titien lui paraît être le peintre portraitiste par excellence. Peu importe à Titien quelle figure se présente sous son pinceau, il prend les gens comme ils sont ; à tous il donne la vie, et le plus souvent la vie de l'esprit ou du cœur, et cela sans se soucier de la mise en scène, avec la plus entière simplicité comme la plus extrême opulence.

Giacomotti avait apprécié l'illustre peintre à Venise, dans sa patrie, mais à Florence, au sein de cette grande école toscane, dans le voisinage redoutable de ses illustres représentants, son admiration pour le Titien reste la même.

Ses appréciations sont les nôtres. Paul Véronèse se préoccupe plus de l'effet pittoresque que du sentiment, de la passion humaine. Ce qu'il recherche, c'est la magie de la couleur, la splendeur des formes et de la composition. Ce don suprême de la couleur, il l'a eu en sa pleine abondance. Il a une autre qualité, il est fécond, varié, imprévu Le tableau qui fait le mieux apprécier la nature de son talent, c'est peut-être les Noces de Cana. Titien est de première force, lorsqu'il s'agit de reproduire la douleur, la foi, le repentir ou des sentiments plus doux, l'amour ou la joie, en un mot, l'âme elle-même.

Quand il a étudié la peinture dans ses manifestations les plus hautes, il lui reste une satisfaction non moins grande, c'est d'examiner une nouvelle régénération du génie, d'étudier, dans cette même galerie des Uffizi, les dessins des plus illustres maîtres de l'art.

Les dessins de Raphaël et de Michel-Ange attirent son attention, il les compare et constate que les dessins de Michel-Ange sont le plus souvent incomplets, à peine ébauchés, la première pensée est à peine définie, et n'est qu'un simple et rapide croquis. Rien de plus curieux que les dessins du maître ; l'idée apparaît sans ornements, sans voiles. L'individualité de l'artiste se trahit tout entière, avec une franchise, une force intime que l'œuvre achevée ne possédera plus.

À Rome, il peint, en dehors de ses études générales à l'École, des tableaux religieux, des portraits, des tableaux mythologiques : en 1856, un Saint Sébastien qu'il envoie en France ; une Vierge ; un fragment de la Transfiguration ; un Saint Vincent en prison visité par les anges, année 1858 ; Saint Jean et l'enfant Jésus ; les portraits de Carpeaux, de Bizet, de MM. Ed. About, Jules David, Doublemard, etc.

Ses tableaux, ses envois de la villa Médicis se font remarquer, et à Paris sont signalés comme accusant de l'étude, du travail et de sérieuses qualités.

Exposés au Salon de 1859, les portraits de MM. About et Jules David sont appréciés en ces termes : « On y sent, dit un critique, l'indice d'une maîtrise impeccable, d'une manière très personnelle et très vigoureuse, une grande science du dessin et une richesse de coloris de premier ordre. M. Giacomotti possède, dès la première heure, ce don inappréciable qui est le style et qui résume l'élégance des formes et la puissance du modelé. »

En 1859, l'Artiste publie ces lignes : « M. Giacomotti, pensionnaire de quatrième année, a envoyé un Évanouissement de sainte Catherine, une copie faite avec un sentiment de la fresque du Sodoma, à Sienne. M. Giacomotti a encore un Saint Jean baptisant les Juifs dans le désert. Ce petit tableau n'est qu'une esquisse, mais une esquisse pleine de vigueur, une esquisse montée de ton comme une pochade de Delacroix. Après la pâleur et la langueur de l'Evanouissement de sainte Catherine, on est surpris par cette composition aux petites dimensions mais pleine de grands effets. Le jour ou M. Giacomotti sera de force à finir cette esquisse avec la même vigueur qu'il l'a commencée, il ne sera plus un excellent élève, mais bien un vrai maître. »

Les grandes peintures, les compositions à grand effet dramatique, l'attirent. Un de ses derniers tableaux, en quittant Rome, est le Martyre de saint Hippolyte.

Cette œuvre, qui ne mesure pas moins de quatre mètres de hauteur, plus de cinq mètres de long et qui est aujourd'hui au musée de Besançon, lui vaut les critiques les plus passionnées, les plus injustes, les plus invraisemblables.

On lui reprocha d'avoir représenté les juges impassibles et nonchalants, de n'avoir pas montré les bourreaux assez acharnés à leur œuvre ; « on devrait, dit un critique, voir des flots de poussière sanglante, on devrait entendre le bruit et les plaintes des néophytes, les hennissements des chevaux qui ruent et se cabrent, les imprécations de leurs vigoureux gardiens. » On prétendit que les chrétiens devraient porter les signes de la cruauté païenne, qu'ils étaient trop élégamment costumés ; on lui reprocha d'avoir manqué d'enthousiasme, d'avoir foulé « la terre sacrée des maîtres, sans que son cœr se soit échauffé, de n'avoir pas demandé aux maîtres les secrets de leur grandeur et de leur perfection. »

Il était difficile de montrer plus de violence, de se livrer à une critique plus acerbe, et c'était un journal qui avait une haute influence, patronné, dirigé par M. Charles Blanc, qui essayait de pulvériser, d'écraser un prix de Rome à ses débuts.

L'attaque n'était qu'en apparence dirigée contre Giacomotti.

Deux écoles étaient en présence, et soutenaient avec l'ardeur la plus acharnée leurs théories. Pendant de longues années, David et ses élèves avaient imposé leur volonté, et régné en autocrates. Puis étaient venus le baron Gros, Géricault, qui avaient porté un rude coup à leur doctrine. La lutte s'était continuée, passionnée. En tête, Delacroix, d'un côté, Ingres et les adeptes des partisans de la ligne, de la science du dessin, contre les partisans de la couleur et les réalistes. Il y avait aussi l'école du pittoresque, représentée par Horace Vernet, et qui était hostile à l'enseignement de la villa Médicis. L'art nouveau s'affirmait au milieu des orages, prétendait s'élancer vers des horizons inconnus, reproduire la nature et la vie française, et voilà qu'au milieu de cette lutte ardente, en présence du triomphe des coloristes, un peintre de talent, resté fidèle aux traditions, vient jeter une note discordante : il proteste et refuse de suivre la nouvelle école, il ne méprise pas la couleur, mais il apprécie surtout la rectitude, la correction, la sûreté, la perfection du dessin ; il prétend rester fidèle aux convictions de sa jeunesse, à l'enseignement de ses maîtres, à la tradition classique, et refuse d'abjurer ses idées, ses principes, pour se convertir au romantisme ou au réalisme. Il fallait à tout prix réprimer cet excès d'audace.

Giacomotti était entaché d'un autre défaut non moins grave : il était l'élève de Picot. Toute l'école romantique était hostile à Picot, qui avait eu la faveur, l'appui du gouvernement, qui avait fait le portrait et qui était considéré comme le peintre officiel des gens de cour. Giacomotti était, en outre, l'ami, le disciple de Bouguereau. Or Bouguereau était considéré comme un homme doué de qualités honnêtes, mais sans imagination, sans originalité, d'une conception banale, comme cherchant des idylles à la portée des pensionnats de jeunes filles.

Enfin le sujet choisi par Giacomotti déplaisait à tous les réalistes. On voyait en lui un artiste de tempérament, et on ne comprenait pas qu'il composât la mort d'un saint, d'un martyr, condamné aux plus horribles supplices pour avoir cru à l'immortalité de l'âme, au Dieu des chrétiens. Ce genre de composition ne pouvait convenir à ceux qui nient la divinité du Christ. La guerre était d'ailleurs déclarée non seulement à Giacomotti, mais à tous ceux qui étaient soupçonnés d'apprécier encore les classiques et de ne pas faire cause commune avec le romantisme, le pittoresque, le naturalisme, à MM. Amaury Duval, Barriat, Eugène Faux, Puvis de Chavannes. M. Castagnary était un des plus violents, et prétendait, en 1864, que le « public se dégoûtait de leurs visées prétentieuses ». Giacomotti se trouvait ainsi en assez bonne compagnie.

Malgré sa partialité, sa volonté de déprécier l'artiste et son œuvre, le Journal des beaux-arts est forcé de reconnaître, sinon son talent, du moins certaines de ses qualités. Pas un mot ne s'élève contre la composition, et avec raison. L'ensemble a de l'unité. L'attention se porte immédiatement sur la victime, sur le groupe mouvementé qui forme l'action principale.

Ce groupe des deux chevaux qui se cabrent et résistent aux vigoureux efforts des hommes essayant de les maintenir, pendant que l'on attache le supplicié, est tout simplement superbe. Comme dessin, exactitude, pureté de ligne, pas ombre de reproche possible, et la critique passionnée que nous venons de résumer n'en formule aucun. Le saint martyr est encore plus admirable. La tête, la poitrine, les bras sont œuvre de maître. La tête est des plus expressives. Le bras gauche, dans sa partie supérieure, touche le sol, mais la main est relevée et porte ombre sur ce même terrain ; elle sort de la toile, tant elle est vigoureusement peinte.

On a critiqué l'attitude des chrétiens, on a dit que le peintre n'avait pas suffisamment rendu le sentiment de terreur qui devait les saisir en présence de cet effrayant spectacle, mais tous les personnages frémissent à l'aspect du supplice qui se prépare ; une femme est évanouie, accroupie sur le sol ; une malheureuse mère veut dissimuler à son jeune enfant la scène horrible dont elle est témoin, un spectateur qui a conservé un peu d'énergie soutient deux personnages désespérés. Le peintre nous paraît n'avoir pas trop mal dramatisé son sujet. Les chrétiens sont trop bien vêtus, dit le journal de M. Charles Blanc : mais ces chrétiens n'étaient ni des bandits, ni des scélérats, ni des voleurs ; saint Hippolyte était évêque métropolitain d'Arabie et docteur de l'Eglise, auteur de plusieurs écrits théologiques ; ce sont ses meilleurs amis qui l'assistent à sa dernière heure, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent être costumés comme des mendiants. Il faut ne savoir que dire pour recourir à d'aussi pauvres arguments. Et les lecteurs de ces inepties les croient fondées et les acceptent, sans même avoir examiné l'œuvre du peintre.

Elle restera comme une de ses productions les meilleures. Il est donné à peu d'artistes assez de talent du dessin pour créer avec autant de mouvement et de vie le supplicié, les chevaux et les bourreaux, pour créer pareille scène. Tout dans le tableau serait à signaler, jusqu'au guerrier en chef qui, le bras levé, ordonne le supplice, jusqu'à la jeune fille assise sur un des socles de la tribune, jusqu'au représentant du pouvoir qui reste impassible, jusqu'à l'ensemble de la composition. Chrétiens ou païens, tous sont représentés dans un moment pathétique, ils le sont avec verve, avec émotion.

Il y a cent manières de peindre et de bien peindre ; mais le vrai talent consiste à produire une œuvre qu'il n'est point facile d'oublier, qui pénètre dans la profondeur de notre mémoire, qui éveille au fond de notre âme des sentiments intimes. Le tableau de Giacomotti produit une impression vive, saisissante, il suffit de l'avoir vu une fois pour se le rappeler. Nous ne pouvions que le décrire et le phototyper. Mais qu'est-ce qu'un encrier pour palette et une plume pour pinceau ? La phototypie est elle-même au-dessous de sa tâche. C'est la dernière œuvre que Giacomotti enverra d'Italie.

Deux mois avant de quitter la villa Médicis, il vit arriver à Rome, en 1860, son ami Tony Faivre, envoyé de Russie par le prince Baryatinski, qui lui avait demandé une copie de l'Aurore du Guide ; cette peinture terminée, les deux peintres se mirent en route pour la France, passant par Orvieto et le lac de Bolsina. À Orvieto, ils rencontrèrent Jules Didier, Paul Dubois, qui avait habité à Rome la même maison que Tony Faivre, qui se préoccupait de la composition d'un tableau et qui devait commencer quelques jours plus tard son fameux Saint Jean ; ils s'arrêtèrent à Chinesi, Volci, à Sienne, la ville la plus italienne de l'Italie, à Florence et à Pise.

Là ils se quittèrent. Leur intimité était telle, que Giacomotti emportait les clefs de l'appartement de son compagnon de route, s'y installait, rue Lafayette, où tout était préparé pour le recevoir.

CHAPITRE II

Séjour à Paris. — Portraits, tableaux d'histoire, toiles mythologiques. — L'Enlèvement d'Amymone. — Giacomotti et le musée du Luxembourg. — Abus de pouvoir. — Giacomotti et ses tableaux religieux, tableaux de genre, aquarelles — La guerre de 1870. — Pénibles épreuves. — Retour en Franche-Comté.

L'École qui, au commencement du xixe siècle, avait fait le plus de bruit était celle de la forme, du dessin plus encore que de la couleur : elle avait eu à sa tête des hommes éminents, elle avait su rallier d'ardents disciples, mais des rivaux surgirent ; sculpteurs et peintres soutinrent que l'artiste d'un réel talent devait idéaliser ses figures ; que, pour arriver au sublime, il devait exprimer avec son âme le sentiment de ses personnages, que le style constituait la véritable beauté, que l'idée, la passion, l'âme étaient seules capables de constituer des œuvres complètes ; ils étaient dans le vrai ; ajoutons, toutefois, que la recherche curieuse et unique de la pensée a souvent nui à l'exécution.

En présence de ces deux camps hostiles, dont l'un exaltait l'imitation muette de la nature, dont l'autre se perdait parfois dans la sphère des rêveries et des chimères, Giacomotti dut se demander de quel côté il s'orienterait.

La situation était pleine d'anxiété, de doute, de découragement. Fallait-il accepter comme unique élément du beau la peinture matérielle des choses ? Fallait-il revenir au culte éternel du vrai et du beau ? Giacomotti pensa que les principes qui avaient divisé deux écoles devaient s'allier et deviendraient féconds, qu'il fallait rechercher la pensée et le style, l'art et la figure, le visible et l'invisible, ne pas négliger la couleur, mais embellir, idéaliser ses modèles. Ces principes, il les mettra en pratique surtout pour ses portraits.

Il arrivait à Paris sans autre bagage que son crayon, son pinceau, sa jeunesse et la vue des grandes ruines qui couvrent le sol romain ; sa bourse était loin d'être garnie ; une maladie grave, qui l'avait atteint à Venise, l'avait forcé à rentrer pendant quelques mois en France, avait diminué ses ressources, augmenté ses dépenses. Le directeur de l'École de Rome aurait pu lui venir en aide, mais il n'y avait pas songé, ou ne s'était point soucié de seconder, de favoriser son ancien pensionnaire.

La critique était souvent hostile à Giacomotti et ne l'encourageait point. Mais il avait confiance en son talent. N'était-il pas prix de Rome, n'avait-il pas la science du dessin, science reconnue par ses adversaires eux-mêmes ? Pourquoi se désespérer ? Il s'était créé des relations dans le monde des artistes ; ses camarades de l'École des beaux-arts et de la villa Médicis paraissaient dévoués, il aimait le monde élégant, il y était bien accueilli pour son talent et sa bonne mine ; il avait d'ailleurs une certaine distinction native, une figure intelligente, une physionomie ouverte, spirituelle, une taille moyenne, mais fort bien prise. Il comptait se faire bien vite une notoriété relative.

Beaucoup de ses amis lui faisaient espérer, dans un avenir plus ou moins lointain, l'Institut, et lui conseillaient la peinture d'histoire, l'art héroïque, la mythologie, et il était lui-même tout disposé à rester indéfiniment fidèle à l'enseignement qu'il avait reçu chez M. Picot, son ancien maître, et à l'École de Rome, en passant les meilleurs jours de sa jeunesse dans la contemplation de Michel-Ange et de Raphaël ; aussi peignit-il tout d'abord des toiles mythologiques, Nymphe et Satyre, exposé en 1861, qui rappelle les compositions de Gérôme, L'amour se désaltérant, toiles qui ne sont pas sans mérite, ce genre de composition étant tout à fait dans ses aptitudes.

Au premier plan, une source d'eau vive sort d'un rocher sur lequel est à demi agenouillé un tout jeune enfant, l'Amour, au milieu d'arbres et de plantes, dans une épaisse et sombre forêt, comme si le peintre avait voulu prouver son talent de paysagiste habile. L'enfant appuie contre ses lèvres une gourde que Vénus lui présente, et s'empresse de satisfaire sa soif. Venus n'était pas facile à peindre. Elle est vue de dos, debout, la tête penchée vers l'enfant et lui souriant. C'est une étude du nu des plus savantes, et il fallait tout le mérite de Giacomotti pour la réussir. Les chairs se détachent à merveille sur les tons vert foncé de la forêt. Il peint aussi un tableau religieux qui est aujourd'hui à l'église de Buffard, non loin de son pays natal, Saint Vincent ressuscitant me jeune fille, où se rencontrent ses brillantes qualités de compositeur et de coloriste. Mais il avait trop de sagacité, trop de finesse d'esprit, pour ne pas constater que la mythologie était démodée. que la peinture religieuse n'était pas en faveur et ne se payait pas cher, surtout au village, que les tableaux de dimensions excessives ne trouvaient plus d'acheteurs.

Comment en profiter avec nos appartements modernes ? Il n'y avait que l'État qui pût avoir la pensée de s'en rendre acquéreur, mais l'État n'avait pas des ressources pécuniaires suffisantes, il n'accordait ses faveurs qu'aux artistes patronnés par des personnages influents ; il n'y avait pas là une clientèle assurée, on ne pouvait être sûr du lendemain et en sécurité dans l'avenir.

Giacomotti jugea prudent de délaisser le monde de la fable et de la mythologie classiques, et de se restreindre aux tableaux de genre et aux portraits ; avant tout, il fallait vivre et se procurer les ressources nécessaires. Il se mettra au service du public et se fera avec son talent, et à bref délai, une situation acceptable.

Un riche habitant de Lyon lui demande de décorer le plafond d'un de ses salons. À Besançon, il trouve des appréciateurs assez habiles pour deviner en lui un peintre d'avenir ; il fait le portrait du maire de cette ville, de M. Pastoureau, préfet du Doubs, de MM. Bucquet et Bonvalot.

Mais il ne veut pas se laisser oublier à Paris ; il aborde la peinture historique dans une grande toile, Agrippine quittant le camp d'Assuérus avec Caligula. Le tableau, exposé au Salon de 1861 est diversement commenté par la presse. La Gazette des beaux-arts, qui, pendant plusieurs années, lui a été malveillante, publie ces lignes : « Ceux qui ne demandent à la peinture qu'une exécution soyeuse, de l'élégance, un aspect étoffé et doux, ceux-là peuvent être contents. Pour nous, dans le tableau de M. Giacomotti, nous cherchons Agrippine, nous cherchons Caligula, nous cherchons les femmes qu'une grande douleur et un grand courage poussent hors du camp romain, ces enfants appelés à devenir les maîtres du monde, et ne trouvant à la place que des bébés et d'aimables dames d'une bonne tournure, nous préférons renvoyer M. Giacomotti à son portrait de femme, ou le sentiment moderne qui le possède a pu se déployer beaucoup mieux. »

Mais d'autres journaux d'art félicitent chaleureusement l'artiste. L'État apprécie son œuvre, se rend acquéreur du tableau et décerne au peintre une médaille. Relativement aux portraits exposés par Giacomotti, la presse est unanime à en vanter l'exécution. La Gazette des beaux-arts elle-même, sous la signature de M. Léon Lagrange, insère ce qui suit : « Le portrait de femme de M. Giacomotti n'est qu'un portrait ; mais quel charme dans cette peinture simplement conçue, qui trouve sans effort le caractère. Le modèle de la tête, le dessin du bras droit et des mains, l’ajustement plein de goût du costume, une couleur soutenue qui ne pèche que par excès de distinction, voilà plus qu'il n'en faut pour faire un excellent portrait bien digne de la médaille décernée au tableau d'Agrippine. »

Une toile mythologique, L'Enlèvement d'Amymone, lui vaut, l'année suivante, une seconde médaille. Amymone était une des nombreuses filles du roi d'Argos, Danaüs, que l'on contraignit à épouser leurs cousins germains. Elle tua vaillamment son mari la première nuit de ses noces. C'était, à cela prés, une charmante fille, grande, bien faite, séduisante à ce point que Neptune fit pour elle de véritables folies ; il commença par la faire enlever par des gens à lui. C'est cet enlèvement que nous raconte Giacomotti. Deux tritons, aussi vigoureux que complaisants, se sont chargés de cet office. Debout sur l'épaule glissante d'un des nageurs qui l'emporte, fendant les flots et nageant avec autant de facilité que de vitesse Amymone se tient en équilibre par un prodige d'adresse. Son beau corps frissonne sous les caresses de la brise, et le vent de la mer joue avec sa chevelure dénouée ; elle voudrait fuir et regarde avec effroi son ravisseur et l'immensité d'eau qui l'entoure. Mais elle est maintenue par un autre habitant de l'onde, dont la large poitrine et les deux bras émergent des flots et qui rend la jeune femme immobile, et essayant vainement de retenir le vêtement qui la recouvrait et qu'emporte le vent. Le peintre a composé son tableau avec autant d'esprit que de talent. La figure est d'une exquise distinction. Les chairs, d'une blancheur éclatante, font un heureux contraste avec la peau hâlée des deux tritons, avec les flots foncés des premiers plans. Dans le lointain, le ciel et la mer resplendissent de lumière, et font valoir mieux encore les trois figures. Le peintre s'était probablement inspiré de Nicolas Coypel, qui, lui aussi, peignait avec bonheur Vénus avec l'Amour, Amphitrite escortée de Tritons et de Néréides, Le triomphe de Galathée, etc.

Ce tableau d'Amymone fit à Giacomotti beaucoup d'honneur. Gravé à Paris par Goupil en avril 1866, reproduit à de très nombreux exemplaires, à Londres, à New-York, à Bruxelles, à la Haye et même en Russie, il obtint un grand et légitime succès.

Il y eut dans la presse tout un concert d'éloges. On vanta l'habileté, la science du dessin, la science de la composition, la vigueur, le charme du coloris.

Paul Mantz écrivit ces lignes : « M. Giacomotti a montré dans ce groupe une loyale recherche des lignes heureuses ; son coloris, où se combinent les bleus, les lilas, les violets à reflets verdâtres, est quelque peu arbitraire, mais il a une agréable harmonie. »

Ce tableau d'Amymone, nous l'avons vu pendant plusieurs années au Luxembourg ; retraçant la vie de Giacomotti, il nous a paru utile de l'examiner à nouveau ; nous l'avons vainement cherché. La Franche-Comté y est bien représentée, aussi bien dans la statuaire que dans la peinture : Clesinger, Gérôme, Jules Franceschi, Iselin, Becquet, les plus modestes comme les plus partisans de la réclame et de la renommée, y occupent une place digne de leur talent. En peinture, on y rencontre de Machard un joli portrait de femme ; de Pointelin, les Côtes du Jura, de Louis-Auguste Girardot, Cimetière israélite de Tetuan ; de James Tissot, Le départ, En pays étranger, Le retour, Le veau gras. Rien de Chartran, de Gigoux, de Giacomotti. Que les tableaux de Gigoux aient été transférés ailleurs, cela se comprend, le Luxembourg n'étant destiné qu'aux artistes décédés depuis moins de dix ans, mais la mort de Giacomotti ne remonte pas à deux années. Il y a eu de Giacomotti un grand panneau, La gloire de Rubens et de la Peinture, L'enlèvement d'Amymone. Pourquoi ont-ils disparu, et qu'est devenu ce dernier tableau ? Nous nous sommes adressé aux employés en chef, puis au conservateur lui-même, sans obtenir une réponse nette et précise. Était-il dans les greniers du musée, comme paraissait le croire le personnel du Luxembourg ? Était-il relégué piteusement dans quelque petite ville de province ? Impossible de le savoir ! Le peintre n'était plus et ne pouvait nous renseigner ; Mme Giacomotti était gravement malade et ce n'est pas sans peine que nous avons fini par découvrir le détenteur d'Amymone. La jolie femme est au musée d'Albi. Quelle déchéance ! Du palais du Luxembourg, d'une des plus belles collections du monde entier, être relégué dans une ville de vingt et un mille habitants, et cela sur le caprice d'un conservateur de musée.

Nous n'hésitons pas à protester. Que M. le conservateur prête son bien, ce qui lui appartient, rien de mieux, mais comment prêter ce qui n'est pas à lui ? Il y a un conseil des musées, composé de peintres éminents et de hauts fonctionnaires, qui statuent sur le sort réservé aux tableaux des artistes décédés ; le conseil aurait dû être consulté. Les règlements sont formels, ils portent défense expresse de laisser sortir du Luxembourg les pièces qui composent le musée. Le silence du conservateur et des employés démontre la violation du règlement.

De tels procédés sont blessants pour les peintres. Légalement, leurs tableaux ne devraient disparaître du Luxembourg qu'après leur décès. Giacomotti avait droit à quelques égards. Il avait vieilli, mais il ne devait, en raison de son âge, que ressentir plus vivement l'iniquité de la mesure prise contre lui. Il y a au Luxembourg des artistes qui n'ont pas une haute notoriété, qui ont réussi à y installer quatre ou cinq tableaux. Pourquoi se montrer si indulgent et exclure toutes les œuvres de notre compatriote ? Comment justifier une pareille partialité ?

Puis, si on voulait à tout prix infliger cette humiliation au vieux maître, pourquoi expédier son œuvre dans une collection inconnue, pourquoi ne pas l'offrir à son pays natal ? Le conseil municipal, les sénateurs et les députés du Doubs ont-ils été avertis de la décision prise : s'ils l'ont connue, ils sont coupables d'avoir toléré un tel abus de pouvoir : s'ils l'ont ignorée, il est temps encore d'agir : ils se vantent d'avoir du crédit, de l'influence auprès du gouvernement : qu'ils s'adressent au ministre des beaux-arts, au conseil des musées, et qu'ils obtiennent, non la réintégration au Luxembourg du tableau de Giacomotti, mais son dépôt au musée de Besançon.

À cette époque, l'État rend hommage au mérite de Giacomotti, achète ses tableaux, le décore de la Légion d'honneur : mais l'Institut ne lui fait pas un accueil empressé. Pourquoi cette froideur ? se demande le jeune peintre. Il en cherche la cause, il ne la découvre pas nettement, et il écrit à un ami : « L'Institut m'abandonne peut-être, parce qu'il connait mes relations avec About ». Giacomotti faisait preuve de sagacité. La docte compagnie aimait peu les diseurs de bons mots, les critiques plus ou moins voilées, et elle savait que le spirituel écrivain ne l'épargnait pas ; l'auteur de La Grèce contemporaine et de La question romaine s'était fait en outre de puissants ennemis. avait soulevé d'ardentes polémiques, et ne pouvait être utile à Giacomotti. En Italie, cette intimité lui avait déjà été nuisible, et avait contraint le directeur de la villa Médicis, M. Schneitz, à se montrer moins bienveillant pour son pensionnaire, à ne pas solliciter pour lui des commandes, l'appui, les faveurs de l'État ; mais les sentiments, les appréciations de l'Institut ne le préoccupent pas longtemps : il est jeune, laborieux, actif, il n'en a pas moins confiance dans l'avenir ; il entreprend d'orner de trois tableaux l'église Saint-Etienne du Mont. Ces tableaux, qui sont dans la vaste chapelle placée derrière le maître-autel et qui n'ont pas moins de 3m8o de hauteur et de 2 mètres de large, donnent bien la mesure de son talent.

Le meilleur, Le Christ bénissant les enfants, occupe la place d'honneur ; le Fils de Dieu est assis, la tête légèrement inclinée, le corps renversé en arrière, étendant les deux bras en avant au-dessus de deux enfants, debout, qui le regardent, l'un avec respect, le second avec étonnement. À gauche, au premier plan, une femme agenouillée, dans une attitude pleine de naturel, d'élégance de formes et de mouvement, porte dans ses bras un enfant tout jeune, difficile à maintenir en repos. Au second plan, deux autres femmes entourées de leur famille. Le Christ est vêtu d'une tunique rouge, les jambes sont recouvertes d'une étoffe bleue.

La lumière est concentrée sur le Christ et les deux enfants. Le plus jeune qui, avec la simplicité et le sans-gêne de son âge, tient ses mains derrière le dos, est une création charmante, aux lignes souples, flexibles, aux rondeurs gracieuses, et rappelle un de ces bambins que nous montrent quelques maîtres italiens. La conception, la composition du tableau a été facile et rapide. On devine que le peintre n'a pas cherché sa voie, et que l'idée bien arrêtée, il l'a exécutée avec un dessin savant, une rare fermeté.

Jésus au milieu des docteurs paraîtra-t-il inférieur à l'œuvre que nous venons de décrire ? La plupart des docteurs sont assis, quelques-uns à demi étendus sur de vastes sièges, les uns vêtus de robes rouges, d'autres de tuniques bleues ou de costumes de couleur blanche. Tous sont dans une attitude pleine de vie ; le Fils de Dieu tient le bras droit élevé, comme pour mieux faire comprendre sa pensée. Le groupe de droite, qui représente un docteur négligemment assis, est superbe de mouvement et de naturel.

La Pentecôte, tel est le sujet du troisième tableau. Au milieu, la sainte Vierge ; plus bas, des personnages assis sur un vaste escalier. Au premier plan, à gauche, un homme à genoux. tête baissée ; à droite, un vieillard s'agenouillant et se prosternant avec un sentiment de profonde vénération ; dans le ciel, des langues de feu et une colombe descendant sur les apôtres.

Ces lignes paraîtront longues ; comme on l'a dit, un coup d'œil de quelques minutes vaut mieux que cinq ou six pages de commentaires, mais ces tableaux n'ont pas été gravés ; suspendus à une grande hauteur, ils ne peuvent facilement être reproduits en phototypie, et notre description pourrait être utile.

Les journaux d'art, ceux-là mêmes qui se soucient peu de la peinture religieuse et qui ne sont pas disposés à l'encourager, ne trouvèrent pas matière à critique. M. Paul Mantz dut se borner à ces lignes : « Le Christ a vraiment tort de prendre des attitudes prétentieuses et de bénir avec tant d'emphase les enfants que les mères conduisent vers lui. Rembrandt, traitant le même sujet, ne s'est pas torturé l'esprit pour être à ce point solennel et olympique. Il s'est contenté, en barbare qu'il était, de lire le passage de l'Évangile et de le comprendre avec son cœur. Et le Christ, tel qu'il l'a conçu, est d'une tendresse qu'on pourrait appeler maternelle ; mais laissons cette comparaison fâcheuse. M. Giacomotti n'est pas un peintre de sujets religieux, il est portraitiste. »

Pas un mot de blâme sur l'ensemble de la composition, sur la couleur, sur le dessin.

Ce que l'on pourrait reprocher à Giacomotti, c'est de n'avoir pas toujours dans ses compositions religieuses, dans ses Madeleines, ses Christs, le sentiment divin que les maîtres du xvie siècle puisaient dans leur cœur. Le plus souvent, l'artiste n'a la foi que si le gouvernement lui donne une église à décorer ; c'est une foi de commande.

Les Madeleines de Giacomotti ne se distinguent pas toujours par une onction religieuse bien édifiante. Elles n'expriment pas assez la douleur et le repentir. Excusons-le. La plupart des peintres ont fait de Madeleine une Sapho chrétienne qui chante ses péchés ; ce n'est pas la réalité : elle les pleure. Le Corrège lui-même a donné à la figure de la douce pénitente une image de tendresse et de douce volupté. Rembrandt a mieux compris ce que devait être Madeleine ; ses Madeleines ne sont pas nues, mais vêtues, habillées en Hollandaises, mais elles sont éclairées d'un rayon divin, animées d'un sentiment de regret profond, et de lueurs exquises.

Les portraits de Giacomotti sont, du moins, appréciés et vantés par toute la presse. Paul Mantz, dans ses articles sur le Salon de 1867, déclare « que le portrait de la comtesse de Chabrillon est remarquable ; que par un dessin serré et attentif, M. Giacomotti a savamment caractérisé le type fier et doux de la beauté brune ; que le vêtement noir est riche et simple à la fois et que l'arrangement est plein de goût ; il ajoute que ce peintre sait rendre toutes les élégances féminines avec une séduisante modernité d'allures. »

Les portraits qu'il peignit sous l'Empire sont fort nombreux ; nous en avons signalé quelques-uns ; nous devons ajouter le portrait du général Marulaz ; celui du général Morand, destiné à l'hôtel de ville de Besançon ; ceux des filles aînées d'Edmond About.

En 1864, le portrait de Mme Paillet ; celui de M. Paillet, portrait qui fut gravé.

En 1865, celui de Mme de Roux-Larcy. En 1866, celui de Mme de Moreton-Chabrillon.

En 1867, les portraits de Mme David, de M. Guy de Saint-Brice, de la baronne de Lessert, du marquis de Vanneroles, de la comtesse de Jourdan-Savonnières, de M. Pierre Vivant, de M. Dugué de la Fauconnerie, député ; du prince et de la princesse de Montholon, de la marquise de Canisy, du sculpteur Soitoux.

Ce qui vaut mieux encore que ses portraits et autant que la peinture mythologique, c'est la peinture de genre, dans laquelle l'artiste peut se donner libre carrière, poétiser ses personnages, composer ses tableaux selon sa fantaisie. Le soin du détail, la science de l'agencement, l'amour du fini dans les figures, les vêtements et dans les accessoires, voilà ce qui distingue Giacomotti et explique son succès. Ces qualités, nous les retrouvons dans de nombreuses peintures, dans l'Italienne, que possède aujourd'hui M. V. M., de Besançon ; dans la Dernière épingle de Carmela, qui obtient toute la faveur du public et que M. L. Auvray décrit, en 1868, en ces termes : « C'est une ravissante étude faite d'après un des nombreux modèles venus d'Italie pour nous éviter d'aller les chercher à Rome. La tonalité brune du visage, étudiée avec soin, fait le plus grand honneur au pinceau expert de M. Giacomotti. »

Dans ses rares instants de loisir, le peintre d'histoire, le portraitiste se reposait de ses importants travaux en peignant des pastels, des aquarelles, des dessins, en illustrant des ouvrages pour bibliothèques particulières ; il aimait surtout à alterner la grande peinture et l'aquarelle, il ne recourait pas à la couleur à l'eau pour peindre des portraits, mais il s'en servait volontiers pour des études destinées à composer ses tableaux.

Pendant de longues années, l'aquarelle était presque inconnue du public ; on ne parlait que de grandes peintures ; ce sont les deux Johannot, Decamps, Baron, Eugène Delacroix, Roqueplan qui l'ont mise en honneur, et ils ont eu raison. L'aquarelle est maniable, légère, portative. Puis, tel paysage peint sur papier peut soutenir la comparaison avec les meilleurs tableaux à l'huile.

Mais les aquarelles de Giacomotti ne ressemblent en rien aux aquarelles d'aujourd'hui.

Pendant de longues années, la peinture à l'eau avait le vigoureux de la peinture sur toile, elle se soutenait avec une virilité simple, aisée, décisive ; il était permis de la traiter comme la peinture à l'huile, de revenir sur les premiers tons, d'empâter même d'une seconde couche les premiers essais ; on cherchait à reproduire la nature, sans trop se préoccuper des procédés. À notre époque, tout ce système est interdit. L'aquarelle doit être enlevée avec une rapidité, une vaillance de touche, un tour de main instantanés. Il est interdit d'y revenir, quelque fâcheux que soit le résultat. Ainsi le veut la mode actuelle.

Giacomotti, avec son indépendance habituelle, entendait rester maître d'agir à sa guise. Ce qu'il veut, c'est la reproduction exacte du modèle, c'est la couleur de la nature ; il modifiera sa couleur jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la vérité, et il y arrive. Ses aquarelles sont la réalisation mesurée, originale, savoureuse, du coloris et de la forme, avec une finesse, un brio d'expression savant et délicat. Nous connaissons peu de dessins de maîtres plus achevés et mieux sentis.

Toute cette période du temps de l'Empire constitue les années heureuses de sa vie. Grâce à un travail constant et de tous les instants, il a fini par conquérir une aisance relative.

La guerre de 1870 le ruine. Bien que sa famille fût d'origine italienne, il est devenu Français de cour ; il a, dès sa naissance, habité sa nouvelle patrie, il y a reçu partout l'accueil le plus bienveillant, il souffre de ses désastres, de ses humiliations ; il veut rester à Paris à l'époque du siège, et s'enrôler dans la garde nationale ; mais l'ennemi envahit la Franche-Comté, se répand dans la vallée de la Loue : la maison de son père, à Quingey, est pillée, à moitié démolie, ses propriétés ravagées, dévastées.

Une autre épreuve l'attendait : il perd un de ses beaux-frères ; sa sœur reste sans appui, avec trois enfants à élever : son autre sœur est mariée à un commerçant, il a garanti sa solvabilité, il a cautionné sa société en commandite ; la société fait de mauvaises affaires, et le voilà endetté, avec la nécessité de soutenir, d'élever trois neveux fort jeunes, sans ressources et qui n'ont que lui pour leur venir en aide.

Disons immédiatement qu'il s'acquittera de cette double et lourde charge avec le plus grand dévouement.

Ses amis, ses protecteurs, qui avaient sous l'Empire une haute influence, qui pouvaient lui obtenir des travaux importants et lucratifs, sont sans crédit, préoccupés des malheurs de la patrie, inquiets de leur situation personnelle. Plusieurs ont disparu et se sont résignés à vivre à l'étranger. Le directeur des beaux-arts n'habite plus la France. Tableaux, sculptures, objets d'art ont baissé de prix. Les collectionneurs n'existent plus, ou du moins ne songent pas à augmenter leurs richesses. Les souvenirs de la Commune sont encore vivants.

M. Charles Blanc, directeur des beaux-arts en 1872, est bienveillant pour les artistes de talent. il a longtemps, dans son journal, attaqué Giacomotti, il a fini par lui porter de l'intérêt ; il lui conseille de se rendre en Angleterre faire une copie d'après le Corrège : Vénus, Mercure et l'Amour. Le peintre part et, à son retour, se rend en Italie, copier la fresque du Pinturicchio : Le mariage de Frédéric II avec Éléonore de Portugal. Ces deux tableaux sont à l'École des beaux-arts.

En 1874, il rentre à Paris. M. Charles Blanc est mort, emportant avec lui ses réconfortantes promesses.

Le marquis de Chenevières, son successeur, lui propose de peindre un plafond pour le musée du Luxembourg : La gloire de Rubens. Giacomotti se met avec ardeur au travail, mais le musée est donné au Sénat avant que le tableau soit terminé, on ne sait où le placer. Plus de plafond à décorer, plus d'apothéose pour Rubens, et l'œuvre de Giacomotti passe au dépôt ou étaient déjà accumulées de nombreuses peintures. L’artiste avait eu à faire des dépenses relativement élevées, que le gouvernement oublia volontairement de payer, et qui restèrent complètement à sa charge. Il n'obtint même pas un mot de remerciement. Il semble qu'en compensation de son travail et de ses pertes d'argent, il aurait été équitable de lui demander une œuvre originale, tableau de genre ou peinture décorative, tableau d'histoire ou tout au moins une copie.

Giacomotti était avant tout peintre de portrait. Le portrait ne pouvait facilement l'enrichir, mais lui procurerait une aisance relative, lui permettrait de vivre agréablement, de pourvoir à l'éducation de ses neveux et même de remonter les deux maisons détruites par l'ennemi en 1871, et d'y vivre quelques semaines chaque année, entouré de ses souvenirs d'enfance, se rappelant sa famille qu'il a tendrement aimée.

C'est à cette époque qu'il fit le portrait de Mme de Lessert, de M. Dugué de la Fauconnerie, en officier de cuirassiers ; de la comtesse de Lordas, de la marquise de San Carlos, de Mme Hornby, Salon de 1872 ; de Mme Hood, Salon de 1872 ; de Mme Barthe-Bauderali, de Mme ***, Salon de 1873 ; de la comtesse de M., Salon de 1874 ; de Mme G. L. (Salon de 1875), qui lui vaut de nombreux articles élogieux. La Gazette des beaux-arts donne une description détaillée de l'attitude et de la toilette de Mme G. L. : « Debout, les mains simplement jointes, un nœud bleu dans ses cheveux du noir le plus brillant, (en robe de velours noir montante, à manches de soie noire bouillonnées, » et ajoute ces lignes : « La pureté et le grand air de la tête, des yeux et de la bouche, un peu dédaigneuse, ont été rendus par le peintre avec un vrai sentiment du style ».

Il varie fréquemment ses compositions et sa manière. Il a exposé le plus souvent de grandes toiles, des portraits, il s'est inspiré avec bonheur de la poésie, de l'antiquité, de la mythologie. En 1877, il expose un tableau, débauche de lumière singulièrement réussie. Voyez-vous cette jolie fille qui tient son flambeau et met sa main en avant pour le préserver et l'empêcher de s'éteindre : c'est la Nuit, nuit étincelante, car en approchant on est presque ébloui, les rais lumineux passant à travers les doigts de la jeune fille. Il peint de nombreux tableaux de genre. L'Echo : une charmante fille est assise. Elle se fait un porte-voix de ses mains et répond à un appel…, à moins qu'elle ne s'appelle elle-même.

Son talent lui attire de très nombreux portraits : portraits du comte de Flers, de John Pradier, de Guy de Saint-Brice, de la comtesse de Jourdan, de la marquise de Vennevilles, de M. et de Mme Roland-Gosselin, de l'évêque d'Orléans.

Il s'inspire de Shakespeare et compose un de ses meilleurs tableaux, Lady Macbeth.

Recourant aux études qu'il a rapportées d'Italie, il peint, en 1876, La vieille de Sonnino, Le bain d'une Romaine, tableau de chevalet acheté par un habitant de Rouen et photographié.

Il livre à la maison Goupil de séduisantes compositions : La nuit, Le chez soi, L'éventail, Le masque, Sous le portique, L'inséparable, qui étaient immédiatement éditées, gravées par des artistes habiles ou lithographiées par Giacomotti lui-même, qui a pris soin de lithographier aussi L'enlèvement d'Amymone, L'Amour se désaltérant et Aréthuse consolée par l'amour.

Il vivait heureux à Paris, lorsqu'en 1890, on lui demanda de venir à Besançon « pour mettre l'École des beaux-arts sur un meilleur pied et pour établir de l'ordre dans le musée de peinture dirigé à l'envers par une commission. »

« J'acceptai, dit Giacomotti dans une lettre que nous avons sous les yeux, les deux charges qui m'étaient confiées, j'avais à acquitter une dette de reconnaissance envers la ville qui avait contribué à développer mes aptitudes dans ma jeunesse, j'avais aussi quelque espoir d'avoir droit à la reconnaissance publique. Illusion et vanité. »

CHAPITRE III

Giacomotti à Besançon. — L'école de peinture. — Le musée.— Giacomotti, ses œuvres les meilleures. — Portraits. — Mythologie. — Le caractère de son talent. — Les fluctuations de la mode. — Son dévouement à son pays. — La reconnaissance des démocrates.

En acceptant les fonctions de conservateur du musée, Giacomotti suivait l'exemple de quelques artistes ayant eu de la notoriété. C'est la fin de plusieurs peintres et même de peintres de talent. M. Ziegler, qui avait eu son moment de succès et d'éclat, le peintre de Giotto dans l'atelier de Cimabue, mourut conservateur du musée de Dijon. Giacomotti, en se contentant de cette modeste situation, croyait se dévouer à son pays et ne pouvoir refuser les propositions que la municipalité lui adressait. La modeste situation qui était offerte à cette âme déjà déçue lui apparaissait comme un refuge, un abri contre les caprices du destin. Connaissait-il la vie de province, pouvait-il prévoir l'existence qui lui serait faite ? Il est permis d'en douter.

Francis Wey disait : « Les Comtois de la ville de Besançon n'ont pas de reconnaissance, ni de sympathie pour leurs compatriotes, ou, du moins, ils ne manifestent pas leur sentiment. » Xavier Marmier, de l'Académie française, écrivain fécond, voyageur en renom, exprimait la même pensée. Giacomotti fut accueilli froidement. Peut-être estimait-on que la ville aurait pu ne pas avoir recours à un artiste de Paris.

Créée en 1756, sur l'initiative de l'intendant de la province, M. de Boynes, protégée par M. de Lacoré, l'école de peinture et de sculpture avait eu comme professeurs des hommes qui n'étaient pas sans mérite ; les deux premiers étaient deux statuaires. L'un, Philippe Boiston, originaire de Morteau, est resté à peu près inconnu, mais son collègue, Luc Breton, qui avait quitté fort jeune Besançon, son pays, arrivait de Rome après avoir remporté le premier prix à l'école de Saint-Luc, par un bas-relief représentant l'Enlèvement du Palladium ; il avait composé un bas-relief en marbre, La mort du général Wolf, et la statue colossale de saint André, destinée à orner la façade de l'église Saint-Claude des Bourguignons ; il avait non pas du génie, mais du goût et de l'intelligence, il devait sculpter plus tard Une descente de croix qui est à l'église Saint-Pierre, à Besançon, deux anges adorateurs destinés à la cathédrale Saint-Jean, deux statues en pierre, pour l'hôtel de ville, un magnifique tombeau de la Baume, un buste de Cicéron, un saint Jérôme, et former d'habiles disciples. Il eut l'heureuse idée de s'associer avec Wyrsch. Avec l'appui, la collaboration de l'éminent portraitiste, le succès ne pouvait être douteux. Mais l'Assemblée nationale, qui démolissait tout, ne pouvait laisser subsister l'École ; elle la supprima, sous prétexte d'économie ; mauvais argument : le professeur, le peintre Le Noir, se contentant d'un traitement annuel de mille livres. Ce fut seulement en 1795, lors de la création de l'École centrale, que l'administration municipale dut se préoccuper de l'enseignement de la peinture ; elle eut recours à Jourdain pour les fonctions de professeur. Jourdain était plein de zèle et d'ardeur plus que de talent.

Puis vint Chazerand et enfin Lancrenon, qui arrivait à Besançon en 1834, avec une assez haute notoriété. Peintre d'histoire, le disciple préféré, le collaborateur, l'ami de Girodet, qui revenait, comme Giacomotti, désillusionné et déçu dans ses espérances d'avenir, et à qui la ville conférait le titre de professeur et de directeur-conservateur du musée.

Le musée est aussi de création relativement récente. Les représentants de la ville avaient eu souvent la pensée de réunir ses richesses artistiques, sinon dans une vaste galerie, du moins dans un local modeste, mais l'argent faisait défaut. Il y avait cependant dans la province, non seulement de grandes fortunes, mais de nombreux collectionneurs ; ils étaient légion, et plusieurs possédaient des tableaux et objets d'art d'un haut prix.

Nicolas Perrenot de Granvelle, garde des sceaux, et son fils, le célèbre cardinal, avaient amassé dans leur palais, dans la cour et dans le verger d'admirables ouvrages de l'antiquité, statues de marbre et de bronze et de magnifiques tableaux d'Albert Durer, de Michel-Ange, de Martin de Vos, de Raphaël. La famille Gauthiot d'Ancier, l'abbé Boisot et son frère Claude, président au Parlement ; les deux frères Jean-Jacques et Philippe Chifflet, et le fils aîné de Jean-Jacques, chancelier de la Toison d'or, à Madrid, de 1648 à 1659 ; le conseiller Ferdinand Lampinet ; l'historien du comté de Bourgogne, Dunod, avaient suivi l'exemple des Granvelle, mais la ville ne possédait pas de musée, pas même un local modeste pouvant contenir des œuvres d'art.

Lorsque l'Académie de peinture et de sculpture fut fondée, et qu'il fut imposé aux professeurs de donner dans une salle de l'École « une sorte de musée d'exemples, contenant une pièce de la composition du professeur et quelques travaux distingués des élèves », on dut se préoccuper de chercher une installation acceptable.